多中心化还是蔓延?来自上海大都市区空间转型的证据

作者机构:1. 华东师范大学 中国现代城市研究中心

2. 华东师范大学 未来城市实验室

3. 华东师范大学 城市与区域科学学院城市地理系

4. 成都棠湖外语学校

5. 华东师范大学 地理科学学院

作者:张婷麟1, 2, 3(讲师);孙斌栋1, 2, 3(教授);李琬1, 2, 3(博士后);但波4(硕士);王丛笑5(博士生)

英文标题:Polycentricity or dispersal? The spatial transformation of metropolitan Shanghai

发表刊物:Cities

引用格式:Zhang, T., Sun, B., Li, W., Dan, B., & Wang, C. (2019). Polycentricity or dispersal? The spatial transformation of metropolitan Shanghai. Cities, 95, 102352.

通讯作者邮箱:bdsun@re.ecnu.edu.cn(孙斌栋)

摘要:在城市空间结构演化的文献里,关于就业去中心化一直存在是蔓延还是多中心化的争论,但以往研究很少提及争议的原因。我们对上海都市区空间结构转型的研究发现,2004-2008年间上海经历了就业向主中心集中的过程;2008-2013年间以就业去中心化为主,具体而言,在大尺度上蔓延,小尺度上多中心化。空间分析尺度的不同可能是以往文献中关于多中心还是蔓延的争议的原因之一。

研究背景

中国正处于快速城镇化阶段,城市空间结构的演化转型方向受到了学术界和公共政策界的普遍关注。无论是在中国还是发达国家,都市区经历去中心化过程中,就业空间结构倾向于多中心化还是蔓延,都存在较多争议。

蔓延和多中心通常具有完全不同的社会经济绩效。早期研究发现,蔓延的空间结构通常带来较低的生产率、较差的空气质量、较高的公共服务成本或较差的个体健康;相反,多中心的城市由于存在集聚经济,通常被认为其经济绩效更好、空气质量更高、小汽车出行较少、个体更健康等。

在中国,政府和城市规划部门通常将多中心规划作为预防城市蔓延的良方,但似乎并没有取得很好的效果。因此,判断大都市区空间转型模式,尤其是区分多中心还是蔓延,具有较为紧要的研究意义。

数据与方法

本文试图检验不同空间尺度下城市空间转型的模式是否相同,因此将上海城市空间划分为14个不同尺度下等面积的方格:0.5km*0.5km、1km*1km,递增到7km*7km的网格。结合文献门槛标准和上海现实情况,设定网格满足以下条件则列为城市主次中心范围:

(1)城市中心需要有一定的就业规模。删选出就业总数超过2倍于平均就业数的网格。

(2)城市中心需要对周边地区就业分布有一定的影响力。在第一步的基础上,融合相邻的网格,利用负指数方程,估计到主次中心的距离对就业密度的影响。系数绝对值越大,代表该中心对周边的影响力越大。

通过比较历年主次中心就业比重的变化和对周边就业密度影响系数的变化,判断上海空间结构整体的演化方向。

结论与启示

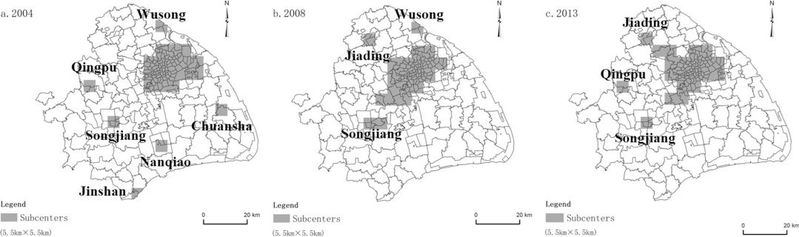

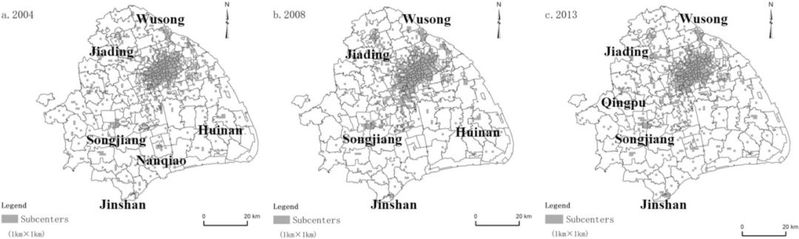

图1 上海三年空间结构演化方向

(例:上图5.5km *5.5 km;下图1 km *1 km)

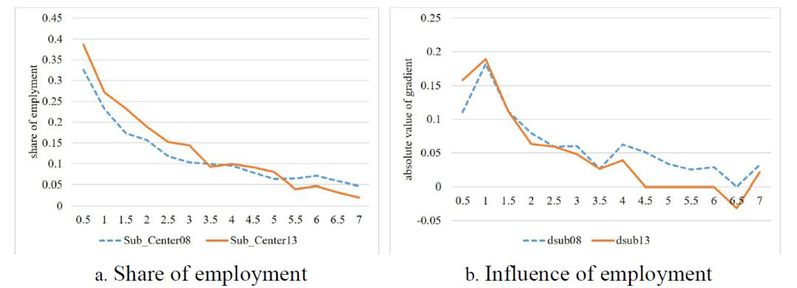

研究发现,无论在大尺度还是小尺度,2004-2008年上海经历了就业主中心集中的过程,2008-2013年以就业去中心化为主,但大小尺度的结果不同,具体而言2008年与2013年对比来看,在网格尺度较小的情况下,次中心的就业份额和影响力系数均出现了上升,而在网格尺度较大的情况下,情况相反(图2a为次中心份额的变化情况;图2b为次中心系数绝对值的变化情况)。即在大尺度上就业蔓延,而小尺度上就业多中心化,这一结果在不同尺度范围内得到了稳健的结果。

图2 不同尺度上次中心就业份额及对周边影响系数的变化

这种的空间模式的结果可能与中国政府“财政分权”和“GDP锦标赛”的体制背景有关。为了使得整个城市在更高层级参与竞争,城市政府倾向于建设更大的主中心;但区县政府官员同样希望通过开发区等次中心建设带动本地经济发展,从而为自己获得更多的晋升机会。城市整体空间结构由此呈现出“大主中心、小而多的次中心”的模式。

因此,本文启发我们,当讨论城市空间结构演化模式时,首先应该将尺度因素考虑在内。其次由于蔓延通常和负面的社会经济条件相关联,上海当前应该积极培育更强大的次中心,从而获得更高的集聚收益,优化整体空间格局。

【课题资助项目号:国家社科基金重大项目(17ZDA068)】